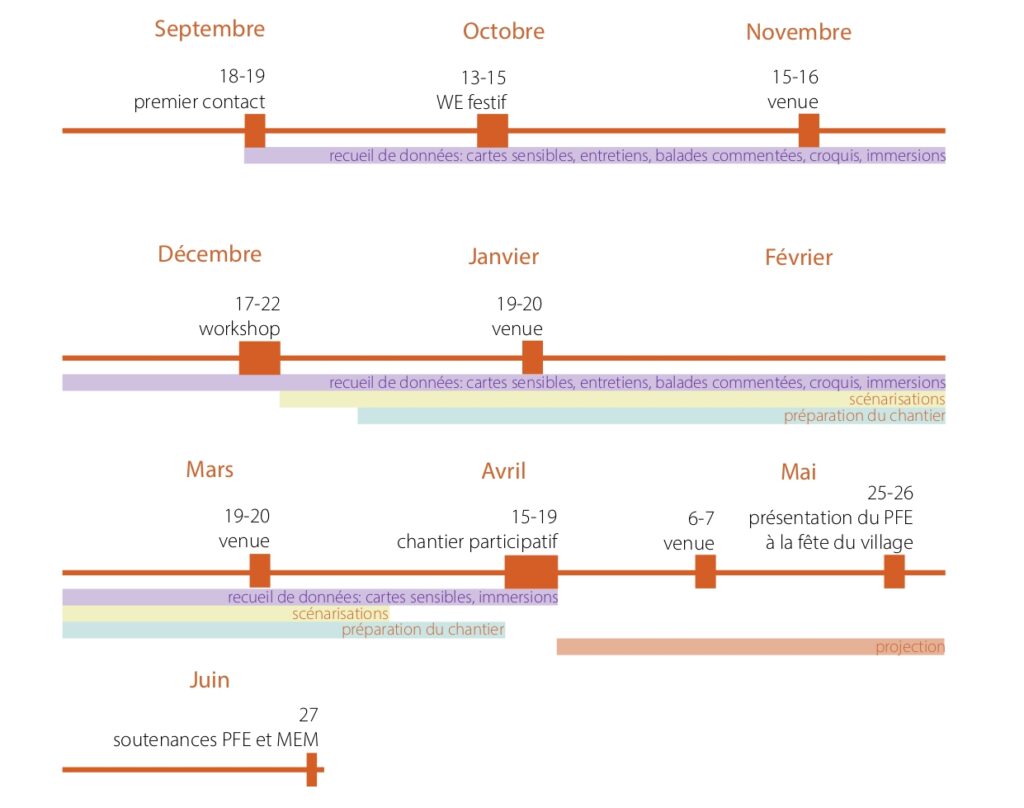

Coralie et Emilie, étudiantes à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL), ont réalisé leur projet de fin d’études au sein du Tiers-Lieu Paysan de La Martinière. Ce partenariat entre le tiers-lieu et les étudiantes s’est déroulé tout au long de l’année universitaire 2023-2024 et s’est achevé en juin 2024 avec l’obtention de leur diplôme. Au cours de cette période, elles ont pu développer une nouvelle vision de l’architecture et du rôle de l’architecte, axée sur une collaboration étroite avec les habitant.es à travers des immersions régulières et des expérimentations sur site. Ce projet leur a permis de s’intégrer dans le réseau local d’Ambierle et d’y participer activement, notamment lors d’un chantier participatif organisé en avril, qui a réuni le tiers-lieu, des artisans locaux, des étudiant.es en architecture, et des bénévoles de la région. Ce chantier a notamment pu être réalisé grâce au financement du programme AmaRéno, programme visant à valoriser l’utilisation des matériaux bio-géo-sourcés dans la réhabilitation du bâti existant (https://amaco.org/amareno-renovation-bio-geo-sourcee-vers-la-montee-en-competences-massive-des-professionnels-du-batiment/)

Cet article propose de parcourir les démarches qu’elles ont entrepris durant cette riche année.

Requestionner la position de l’architecte :

Ce projet au tiers-lieu paysan de la Martinière nous a réunies, Emilie et Coralie, autour d’une thématique spécifique : faire architecture en milieu rural. Ce contexte, le lieu et les habitant.e.s nous ont poussées à approfondir nos réflexions sur le lien entre architecture et agriculture, et sur les problématiques associées à chacun de ces domaines. En effet, la France est dans un contexte de déprise agricole où le nombre d’exploitations diminue tout en ayant une surface qui augmente, et plus de la moitié des paysan.ne.s seront en âge de retraite d’ici dix ans. Des questions se posent donc : d’un côté, que vont devenir les activités dans ces fermes, et d’un point de vue architectural, que faire du bâti existant ?

Aujourd’hui, le domaine de la construction est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. La dynamique majeure actuelle est inscrite dans l’industrialisation du processus constructif, c’est-à-dire “construire plus vite, moins cher”. C’est ainsi qu’aujourd’hui voient le jour de nombreux projets de constructions neuves, de grande ampleur, utilisant des matériaux coûteux pour l’environnement (notamment le béton de ciment).

Il est donc temps de requestionner le processus architectural, dans ses méthodes, qui majoritairement est déconnecté des usager.e.s.

En tant qu’étudiantes en architecture, nous avons chacune exploré avant ce projet des façons de faire “autrement” en architecture. Nous nous sommes notamment intéressées aux matériaux bio-géo-sourcés (terre, pierre, paille…), qui sont des matériaux ayant une empreinte carbone beaucoup plus faible que celle du béton de ciment. Nous avons également voulu sortir du rapport dématérialisé au bâti, dépasser le travail sur plans, propre au métier d’architecte, pour donner de l’importance à la manipulation concrète des matériaux. Chacune de notre côté, nous avons ainsi pris part à des chantiers participatifs. Ces chantiers sont des lieux qui accueillent des bénévoles désirant apprendre des techniques de construction alternatives, qui nécessitent plus de temps et d’énergie humaine pour leur mise en œuvre, en comparaison avec des chantiers conventionnels. Ces chantiers sont des modèles d’éducation populaire, favorisant le partage horizontal des connaissances. Ce sont des lieux qui regroupent des profils divers, qui questionnent le temps, l’argent, le travail.

Nous avons donc profité de nos expériences et nos appétences pour développer cette thématique durant cette année au Tiers-Lieu Paysan de La Martinière, d’une part en organisant ce chantier-école, et d’autre part en explorant dans nos mémoires respectifs deux sujets qui traitent en partie des chantiers participatifs.

De son côté, Emilie a abordé les chantiers participatifs sous l’angle du travail. Le mémoire explore comment ces initiatives participatives permettent une forme d’autonomisation des individus, libérée des contraintes productivistes et des rapports hiérarchiques qui caractérisent le travail dans les sociétés industrielles modernes. De cette nouvelle organisation du travail naît une autonomisation collective fondée sur des principes tels que le partage des savoirs, l’auto-organisation et l’interdépendance choisie. Le mémoire se construit à partir de contributions pratiques personnelles, issues de chantiers participatifs, et en souligne les enseignements. Ces apprentissages sont ensuite confrontés à des réflexions théoriques sur la participation, la recherche d’autonomie, la dimension politique des chantiers participatifs et la remise en question des pratiques professionnelles traditionnelles. Cette analyse montre qu’en partant d’un acte en apparence simple, celui de bâtir, émerge une critique plus profonde de nos structures sociétales actuelles en leur conférant une dimension politique. Cela fait écho à la notion de “quotidien politique” développée par Geneviève Pruvost où chaque acte de la vie ordinaire peut prendre une dimension militante. Selon elle, des gestes simples, comme bâtir ou cultiver, deviennent des moyens de résistance face aux normes dominantes. Cette approche met en avant une autonomie collective et écologique, en faisant des pratiques quotidiennes de véritables leviers de changement social.

D’un autre côté, Coralie s’est intéressée aux lieux d’éducation populaire, qui permettent de nouvelles formes d’apprentissage, et dont le tiers-lieu paysan de La Martinière est un excellent exemple : “Tout d’abord j’ai voulu m’intéresser à trois tiers-lieux sous le prisme de l’éducation populaire d’un point de vue sociologique : qui sont les personnes qui fréquentent ces lieux, et pourquoi ? Les trois études de cas que j’ai effectuées s’inscrivent dans des contextes différents (urbain et rural) et des typologies de bâti existant différentes (une maison dans une zone d’urbanisme transitoire, un immeuble dans un quartier dense dans le centre-ville lyonnais, une ferme). Je me suis intéressée aux qualités architecturales de ces bâtiments et leurs caractéristiques physiques communes (qualité de la lumière, matériaux, aménagement…), et l’étude m’a montrée qu’au-delà de ces caractéristiques physiques, c’est l’usager.e des lieux qui fait architecture. En effet, ces lieux sont en permanence en mouvement, réaménagés pour différentes utilisations. Ainsi, j’ai tiré de cette étude que dans ces lieux alternatifs, il est primordial d’avoir des espaces flexibles. Les appropriations et personnalisations de ces lieux par les habitant.es m’ont aussi montré l’importance de ces éléments dans l’ambiance des espaces, et qu’il est primordial qu’aujourd’hui l’architecte “concepteur” accepte de voir “son” bâtiment évoluer au fil des différents humains qui le traversent. Cette étude a confirmé ma pensée sur le fait que l’architecte doit retrouver une humilité dans sa pratique.”

Immersions sur le site de projet

Contrairement à une démarche architecturale plus classique, le projet n’a pas eu pour objectif un objet final abouti mais a plutôt reposé sur une collaboration avec les habitant·e·s et le réseau d’acteur·rice·s du lieu pour imaginer ses futurs possibles. Au fil de l’année, nous avons effectué des visites régulières sur place, ce qui nous a permis de mieux connaître les personnes impliquées dans le tiers-lieu, celles habitant sur place au quotidien (François et Françoise), ainsi que celles investies dans le lieu de manière régulière (Tom et Samuel). Ces visites nous ont également donné l’occasion de rencontrer des personnes qui fréquentent le tiers-lieu de façon plus occasionnelle, permettant de nouer de nouvelles relations ou de retrouver des visages familiers. La régularité de nos visites nous a aussi permis d’observer l’évolution du lieu au fil des saisons, afin de mieux comprendre ses usages.

La compréhension du tiers-lieu s’est également enrichie par notre immersion dans le réseau local auquel il est lié. Le tiers-lieu paysan de La Martinière est étroitement connecté à d’autres initiatives, telles que les producteur.ices, les artisan.es locaux.les, des écoles, La Distillerie. Nous nous sommes ainsi rendues à plusieurs reprises aux marchés du lundi sur ce lieu, ainsi qu’au festival des Artisaneries, jusqu’à tenir un stand pour la fête des Printanières à Ambierle.

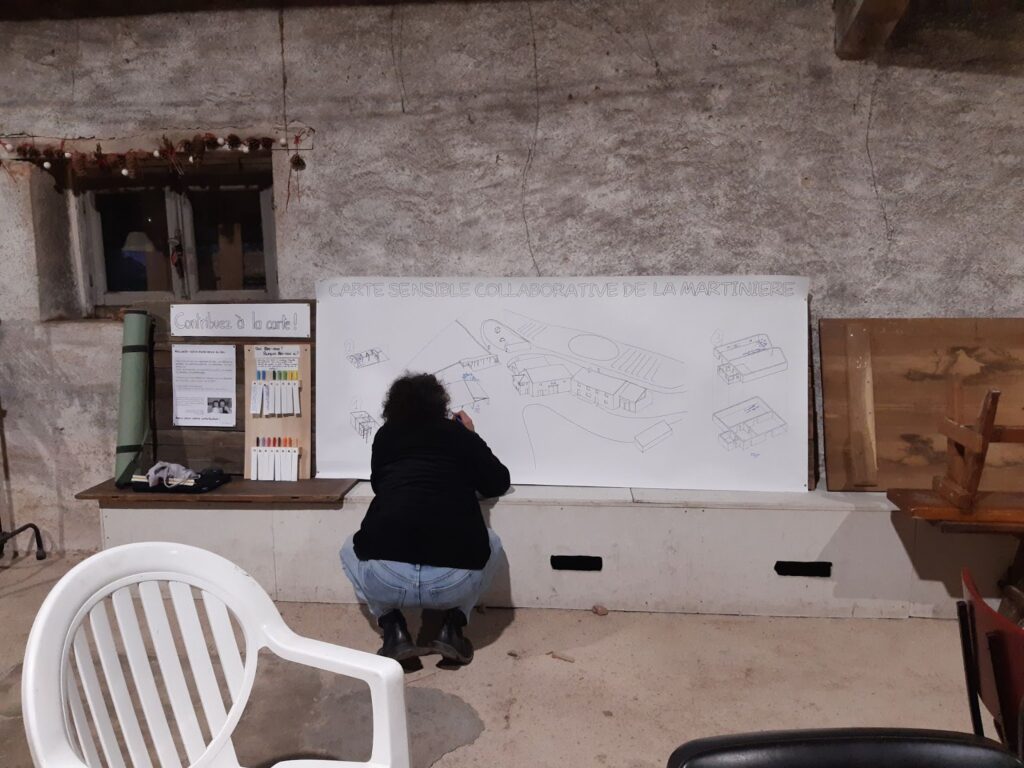

Faire avec les habitant.es

La volonté de recueillir au mieux les usages du lieu nous a questionnées sur la méthode à mettre en place. Ainsi, l’une des méthodes que nous avons adoptées est une carte sensible collaborative, où nous avons invité chaque personne à témoigner de ses perceptions, des qualités, des défauts, de leurs endroits préférés, de leurs habitudes sur le lieu. Passer par une trace écrite nous a permis de recueillir des usages et assurer une veille même lorsque nous n’étions pas sur place. Le dispositif a été laissé sur place tout au long de l’année du projet pour prendre en compte l’impact des saisonnalités et des fréquentations.

Nous avons aussi réalisé à différents moments de l’année plusieurs entretiens avec les acteur·rice·s du tiers-lieu, sous forme de balade commentée le plus souvent. Avec cette méthode, la personne interviewée présente le lieu de son point de vue tout en se rendant dans les lieux évoqués, ce qui peut faire surgir chez lui des souvenirs.

Les outils que l’on a appris jusqu’ici en école d’architecture nous ont aussi servi à comprendre ce lieu, par la réalisation de croquis d’observation habités.

Organiser un chantier participatif

Le tiers-lieu était l’endroit idéal pour l’organisation d’un chantier participatif : ce projet est dans la continuité de la démarche pédagogique et participative du lieu, il y a assez d’espace et les bâtis existants sont à améliorer.

Le chantier a eu lieu dans l’espace de coworking, aujourd’hui utilisé par les bénévoles du tiers-lieu comme lieu de réunion et de travail. Le projet permet l’amélioration du confort de cet espace, notamment durant l’hiver.

Les objectifs dans l’aménagement de l’espace de coworking étaient les suivants :

• rendre l’espace habitable en hiver par son isolation

• laisser l’espace flexible

• créer une zone d’affichage et d’exposition

Nous avons dessiné différentes solutions que nous avons présentées aux personnes du tiers-lieu et à Stéphanie Paulet, artisane co-encadrante, et nous nous sommes mis d’accord sur une des solutions. Le chantier s’est avéré être l’amorce de la réalisation de cette proposition. 11 participant.e.s ont apporté leur aide sur 5 jours.

Il était pour nous très important de faire du chantier participatif un moment d’apprentissages et de transmission de connaissances. En effet, le choix du chantier participatif n’est pas seulement un choix économique, mais permet aussi de favoriser la vie en collectif.

L’encadrement de Stéphanie a permis aux bénévoles d’avoir une personne de référence à qui poser des questions pratiques et techniques. Nous avons aussi enrichi le chantier de moments pédagogiques pour permettre aux participant.es de comprendre les matériaux mis en œuvre. Durant ces ateliers, nous avons abordé les caractéristiques de la terre, de la paille et comment les utiliser pour des rénovations en matériaux bio et géo-sourcés. Nous avons aussi examiné les différents états hydriques de la terre (matrice de Carazas) ce qui nous a permis de comprendre le comportement de la terre et d’y associer différentes techniques de construction. Enfin, nous avons associé la théorie à la pratique en formulant ensemble l’enduit qui allait être réalisé sur le chantier. En plus de ces moments pédagogiques prévus dans l’emploi du temps, nous avons mis à disposition une bibliothèque de chantier avec des livres de référence sur la construction écologique.

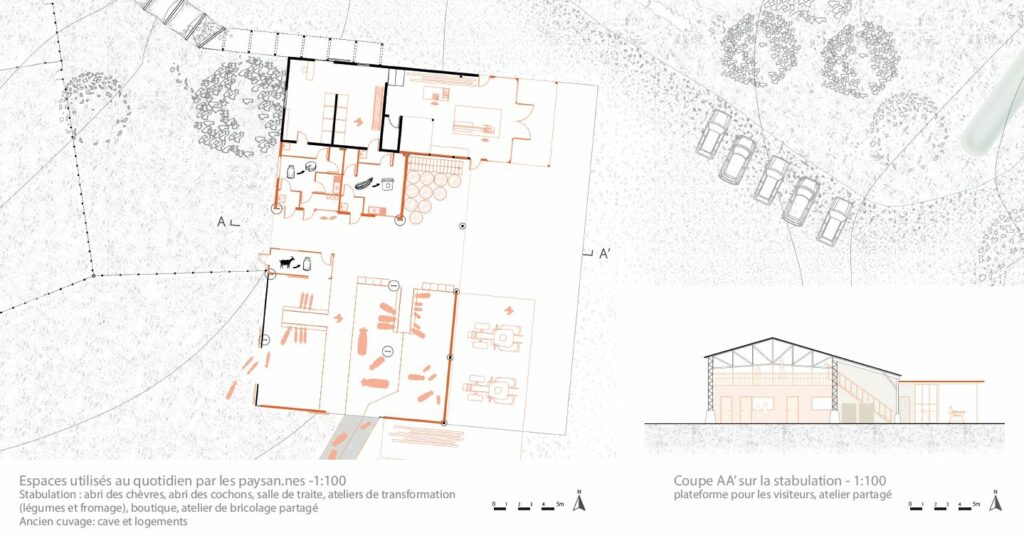

Repenser le projet architectural

L’ensemble de cette démarche nous a permis de repenser les méthodes de conception architecturales, et a nourri le projet que nous avons pensé pour imaginer l’avenir de la ferme. Les plans que nous avons dessinés ont servi de support pour les habitant.e.s afin d’imaginer un avenir possible et souhaitable de ce lieu. Nous avons donc déterminé plusieurs scénarios, et en avons développé un : l’espace-test agricole.

Nous avons distingué plusieurs fils directeurs pour imaginer le scénario idéal. Ces directions s’appuient sur les thématiques qui sont déjà présentes dans la dynamique actuelle du lieu : agriculture, éducation, accueil et culture. En s’appuyant sur le déjà-là, nous avons proposé un scénario qui prenne en compte des problématiques de plus grande échelle (dérèglement climatique, manque d’eau à venir, besoin d’aiguillage pour les personnes qui veulent s’installer, manque d’espaces pour l’installation des jeunes agriculteur.ices dans la Loire, etc…)

Il était d’abord important de conserver l’activité agricole, voire de la faire grandir. Pour François particulièrement, qui part bientôt à la retraite, il était primordial que la ferme reste un espace de production agricole, surtout dans un contexte qui amène à repenser les questions de souveraineté alimentaire. La ferme s’insère donc dans un maillage local de paysan.es et d’artisan.es. Ensuite, il nous a semblé important de conserver l’activité du tiers-lieu, qui permet à la ferme d’ouvrir ses portes, de créer des événements et des espaces de réflexion sur l’avenir de l’agriculture. Le rôle du tiers-lieu est de communiquer localement mais aussi de faire remonter les initiatives locales aux niveaux institutionnels en collaborant par exemple avec des organismes de formation, avec l’ADEME, etc…

Avec ces deux horizons en tête, nous avons défini plus en détail les activités :

• Diversifier les cultures et les élevages en créant des espaces-tests pour le maraîchage et l’élevage caprin en plus de la viticulture et l’élevage porcin existants. Nous avons favorisé des exploitations de petite taille pour faire de la ferme un espace d’expérimentations et de cohabitation entre les différentes productions.

• Prévoir l’ouverture de la ferme au public que ce soit de manière prévue à travers des événements programmées ou bien en laissant les visiteurs du lieu en autonomie grâce à la création d’un parcours découverte. Penser les espaces pour accueillir des événements festifs mais aussi des sessions de travail ou des résidences.

• Créer plus de logements pour loger les agriculteur.ices qui se testent ou bien des personnes de passage que ce soit via le tiers-lieu ou la ferme.

• Créer plus d’indépendance entre les espaces privés et les espaces d’activités (tiers-lieu et production agricole)

Ces intentions programmatiques ont donné lieu à une réponse architecturale. Au niveau des intentions constructives, 3 types d’interventions sont imaginées, sur de l’existant et de la construction neuve :

• adaptation à l’existant : Il nous a fallu composer avec la présence d’une toiture en fibro-ciment au niveau de la stabulation. Le désamiantage étant très coûteux et donc peu réaliste dans l’état actuel du tiers-lieu, nous avons apporté la solution de la “boîte dans la boîte”. Une structure indépendante de celle existante est construite sous la stabulation pour proposer un espace de qualité à faible coût.

• transformation de l’existant : Nous avons choisi de construire les logements pour les agriculteur.ices dans l’actuelle grange qui est un bâtiment à valoriser de par sa charpente et ses murs maçonnés en pierre. Pour rendre ce bâtiment habitable tout en conservant l’aspect extérieur de celui-ci, une isolation en paille sur le mur existant est réalisée.

• construction neuve : des méthodes constructives locales et accessibles sont mises en oeuvre avec des matériaux naturels (pisé, ossature bois/paille, quenouilles) avec la possibilité de les réaliser en chantier participatif, pour que l’acte de construire soit l’occasion de transmission de savoirs

Conclusion

Cette année nous a toutes les deux beaucoup questionnées sur la posture de l’architecte. Ainsi, cette expérience et ces différentes rencontres nous poussent à nous orienter vers des pratiques alternatives du métier d’architecte, ce qui est une nécessité aujourd’hui. Ces nouvelles pratiques s’articulent autour de la rénovation en matériaux bio-géo-sourcés, de l’implication et de la collaboration avec un réseau local d’habitants, d’artisans et de l’importance de la transmission des connaissances.

A consulter : https://amaco.org/amareno-un-chantier-ecole-dune-semaine-initie-par-deux-etudiantes-de-lensal/

Le réseau de constructrices terre-paille avec lequel nous avons travaillé : https://batissesheureuses.org/